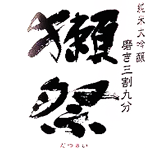

獺祭 俳人子規の別号を冠する日本酒

今や、海外にまで知れ渡る「獺祭」。実は、地方の小さな酒蔵の一本に過ぎなかったこの日本酒が、世界的名酒となったその陰には、革新を求め続けた正岡子規の存在がある。正岡子規の雅号「獺祭書屋主人」に由来する銘には、日本酒業界を革新する意気込みと、情熱が秘められている。

今や、海外にまで知れ渡る「獺祭」。実は、地方の小さな酒蔵の一本に過ぎなかったこの日本酒が、世界的名酒となったその陰には、革新を求め続けた正岡子規の存在がある。正岡子規の雅号「獺祭書屋主人」に由来する銘には、日本酒業界を革新する意気込みと、情熱が秘められている。

俳人INDEX

松尾芭蕉(1644年~1694年)蕉風を確立した俳聖はじみじみと

宝井其角(1661年~1707年)芭蕉の一番弟子は15歳から酒浸り

上島鬼貫(1661年~1738年)酒造に生まれた芭蕉のライバル

与謝蕪村(1716年~1784年)名酒男山醸造元の主人を弟子に

小林一茶(1763年~1828年)失敗談も生み出した一日五合の酒

井上井月(1822年~1887年)酒に生き酒に死んだ乞食井月

夏目漱石(1867年~1916年)下戸だが葡萄酒を口にして果てた

正岡子規(1867年~1902年)酒の俳句は多いが自ら認める下戸

河東碧梧桐(1873年~1937年)現代に揮毫酒が残る子規門の雄

高浜虚子(1874年~1959年)蔵の再建に一役買った俳句界の主

種田山頭火(1882年~1940年)酒が欠かせなかった放浪の俳人

尾崎放哉(1885年~1926年)酒で身を持ち崩した自由律俳句の雄

久保田万太郎(1889年~1963年)浅草に生まれた美食家の俳句

川端茅舎(1897年~1941年)茅舎浄土にも詠まれた酒の俳句

山口誓子(1901年~1994年)新興俳句運動の中にも酒がある